�{���̃u���C���X�g�[�~���O���}�X�^�[���Đ��E��ς��悤

�g�z�헪�������@TEL. 090-2778-9202

��945-0306 �V�������H���\���s2190

��X�́@�����b�n�m�u�d�q�f�d�m�b�d

����������ł͂��������u���C���X�g�[�~���O�őf���炵���A�C�f�B�A���o���Ƃ��Ă��A���̃A�C�f�B�A�����ɏo��@��������Ă��܂���������܂���B

�����ŁA�u���C���X�g�[�~���O�̂��ƂɁA�o���A�C�f�B�A���ǂ̂悤�Ɉ����̂������������܂��B

�������A�ۑ�̎�ށA�g�D�̃^�C�v�ɂ���Ď����̂������͗l�X�ł��̂ň��������܂��B

�A�C�f�B�A�̎��

�o���ꂽ�A�C�f�B�A�̂��ׂĂ��������ꂽ���̂ł͂���܂���B�����ŁA�ӂ邢�ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A�o���Ȃ����R�������ď����@�ɂ��Ă͂����܂���B

����ł̓u���X�g���s�����Ӗ����������Ă��܂��܂��B

�A�C�f�B�A�̍i�荞�݂��s�����ɂ��ʔ������Ȃ��̂�I�ԕ��@���]�܂����̂ł��B

�Q�������o�[���ǂ��Ǝv�����A�C�f�B�A�������ł��I�т����Ƃ悢�ł��傤�B

���̎��Ƀu���X�g�ɂ��Q�����Ă��Ȃ����������o�[�⌈�ٌ������ЂƂ�������Ă��\���܂����B

�����āA�������������ɂ��Ă������܂���B

�������őI�ꂽ���̂���������Ƃ͌���Ȃ��̂ł��B

�I�ꂽ�A�C�f�B�A�̒��ŁA�@�ɐG�����́A�ϗ��I�A�����I�Ɏ��s���Ă͂����Ȃ����́A�O���s�o�ς������N�������̂�r�����܂��B

�O���s�o�ςƂ́A���Q���̂悤�ɓ����҂͗��v�邱�Ƃ��ł��邪�A�L�Q�ȕ����������ŐӔC����炸�ɁA�O���A�Љ�A���R�ɉ����t���邱�Ƃ������܂��B

���Q�̑��ɂ́A���@�h���b�O�A���z�ʉ݂Ȃǂ������ł��B

���@�h���b�O�͍��@�ł��������̂́A���p�҂����łɂȂ�����A���o���ɂ�莖�̂��N�����������܂ꂽ�l����Q�҂ɂȂ�܂����B�����Ď����܂��@�����ɂ͐ŋ����g���܂����B

���z�ʉ݂��ʉ݂Ƃ��Ă̖����������@�̑ΏۂƂ��Ĉ�����悤�ɂȂ�A��ʂ̐l���Q������悤�ɂȂ�͂��߁A���̌��ʃ��X�N���[���ɗ������Ȃ��܂��Y�������l�������Ă��܂����B���̌��ʁA��������K������@�����������R������̂ɂ�����̂��ŋ��ł��B���Y���������l���t�H���[����Z�[�t�e�B�[�l�b�g���ŋ��ł��B

-�b�x��-

�c�����A�C�f�B�A������s�Ɉڂ����̂�I�яo���܂��B

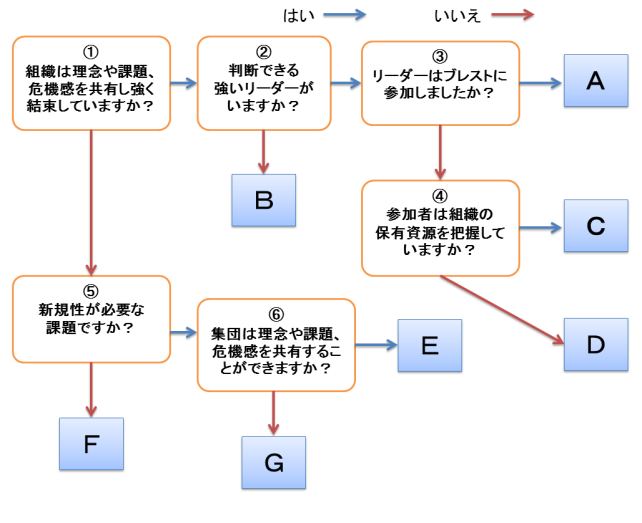

���̑I�ѕ��͎��̃t���[�`���[�g�ɏ]���Ƃ悢�ł��傤�B

������i�I��̃t���[�`���[�g

�@�g�D�͗��O��ۑ�A��@�������L���ċ����������Ă��܂����H

�@�@�͂��@�ˁ@�A�@�@�@�@�@�������@�ˁ@�D

�A���f�ł��鋭�����[�_�[�i���L���m���A���͗́A������\������́A�^���������l�j�����܂����H

�@�@�͂��@�ˁ@�B�@�@�@�@�@�������@�ˁ@�a

�B���[�_�[�̓u���X�g�ɎQ�����Ă��܂������H

�@�@�͂��@�ˁ@�`�@�@�@�@�@�������@�ˁ@�C

�C�Q���҂͑g�D�ۗ̕L�����i�l�ށA�����A���ށA���͎ҁA���j��c�����Ă��܂����H

�@�@�͂��@�ˁ@�b�@�@�@�@�@�������@�ˁ@�c

�D�V�K�����K�v�ȉۑ�ł����H

�@�@�͂��@�ˁ@�E�@�@�@�@�@�������@�ˁ@�e

�E�W�c�͗��O��ۑ�A��@�������L���邱�Ƃ��ł��܂����H

�@������ЂȂǂŖړI���Ċm�F�ł���ꍇ�͂͂����B

�@���������ړI���قȂ郁���o�[���W�܂����W�c�ŖړI��ł��Ȃ��ꍇ�͂��������B

�@�@�͂��@�ˁ@�d�@�@�@�@�@�������@�ˁ@�f

| �` | ���[�_�[�Ɉ�C�A�܂��͊O���̃G�L�X�p�[�g�ɔ��f�������肷��B ����ɑg�D�S�̂Ŏ��g�ށB |

| �a | �K�v�Ȑ��ʂ��m�F���A���������Ғl�������߂�Ă𒊏o����B ���̒�����t�@�V���e�[�V�����̃X�L�������p�������ӌ`���ɂ���Č��肷��B |

| �b | �o���A�C�f�B�A�̂����ǂ��Ǝv�����̂���������Ăɂ܂Ƃ߂ă��[�_�[�Ƀv���[���e�[�V�������s���B�ŏI���f�̓��[�_�[���s���B |

| �c | �R�X�g�𐔒i�K�ɕ����A�A�C�f�B�A��U�蕪����B�e�i�K����P�ȏ�̃A�C�f�B�A���܂Ƃ߂�B�ŏI���f�̓��[�_�[���s���B |

| �d | �g�D�̌������ł߂�̂��挈�B�g�D�̖ړI�m�ɂ��A�ڕW�����߂�B |

| �e | �o�Ă����A�C�f�B�A�����l���P�`�R�̃A�C�f�B�A��I�сA���̒�����S���Ńt�@�V���e�[�V�����̃X�L�������p�����ӌ`����ڎw���B |

| �f | �u���X�g�̑O�Ɍ��ߕ������߂Ă����B�������ł��A����҂����߂Ă����ł��Ȃ�ł��悢�B |

�@

�`�@

�E�g�D�͗��O��ۑ�A��@�������L�������������Ă���B

�E���f�ł��鋭�����[�_�[�i���L���m���A���͗́A������\������́A�^���������l�j������B

�E���[�_�[���u���X�g�ɎQ�����Ă���B

���[�_�[�Ɉ�C�A�܂��͊O���̃G�L�X�p�[�g�ɔ��f�������肷��B

����ɑg�D�S�̂Ŏ��g��

�`���[�g�̇A�́u�������[�_�[�v������̂ł���A���̃��[�_�[���ƒf�Ō��肵���Ƃ��Ă��\�������o�[�͔[�����Ĉꏏ�ɍs�����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

�������A���I�ȋ@�ւł͊�ȃA�C�f�B�A�̎��s�ɒ�R�����܂�邱�Ƃ�����܂��B

�[�Ŏ҂̗������K�v������ł��B

���̂悤�ȃP�[�X�ł͒����ȗ���ł���O���̃G�L�X�p�[�g�Ɏ����\�����������Ă��炤�Ƃ悢�ł��傤�B

�������A���ӂ��Ȃ�������Ȃ����Ƃ�����܂��B

�G�L�X�p�[�g�̑I��ł��B

�O���̃G�L�X�p�[�g�̒��ɂ́A�ߋ��̐������Ⴞ���������\���̕]����Ƃ��Ă���悤�Ȃ���������ȕ������܂��B

�i�ߋ��̒�Ă����̑g�D����������������W�߂������̒�Ă̏ꍇ�͗v���ӂł��I�j

�܂��A��_��X�N�A�f�����b�g����ׂ邾���ŁA�������N���A������@��ł��Ȃ��G�L�X�p�[�g�����܂��B

�ނ�̓G�L�X�p�[�g�ł͂Ȃ������̕]�_�ƂƂ����ׂ��ł��B

�G�L�X�p�[�g�̕]�����e�̃f�����b�g��ۑ�ɂ��ẮA����ɂ��̖�������������@���u���C���X�g�[�~���O���邱�Ƃ��ł��܂��B

�a�@

�E�g�D�͗��O��ۑ�A��@�������L�������������Ă���B

�E���f�ł��鋭�����[�_�[�i���L���m���A���͗́A������\������́A�^���������l�j�����Ȃ��B

�K�v�Ȑ��ʂ��m�F���A���������Ғl�������߂�Ă𒊏o����B

���̒�����t�@�V���e�[�V�����̃X�L�������p�������ӌ`���ɂ���Č��肷��B

�悢�g�D�ł����Ă��������[�_�[�����݂��Ȃ��P�[�X������܂��B

������Ń��[�_�[����サ������Ƃ����P�[�X��A�l���ٓ��Ń��[�_�[�̂ق����\���������o�����ƌ̐M���W���[���ł͂Ȃ��P�[�X�Ȃǂł��B

���̏ꍇ�A�\�ʓI�ɂ͐l�ԊW�����܂������Ă��Ă�����ɒ��ʂ������ɕ���P�[�X������܂��B

�����ł݂�ȂŌ��߂�Ƃ����X�e�b�v���d�v�ɂȂ�܂��B

�܂��́A�ǂꂾ���̐��ʂ��K�v�Ȃ̂����m�F���Ȃ���Ȃ�܂���B

�P�O�O�ȏ�̐��ʂ��K�v�Ȏ��ɁA�Q�O�A�R�O�̊��Ғl�����Ȃ��A�C�f�B�A�͂�����ʔ����Ă��A�����\���������Ă����܂�Ӗ�������܂���B

��������Ƃł悢�̂Ŋ��Ғl�ɓ͂��Ȃ��A�C�f�B�A�͏��O���܂��B

�i�ʂ̋@��ɉ������Ă����܂��傤�B�j

�͂����͂��Ȃ��������ȃA�C�f�B�A�͎c���Ă����܂��傤�B

�c�����A�C�f�B�A����A�t�@�V���e�[�V�����̃X�L�����g���đI����s���܂��B

�t�@�V���e�[�V�����Ƃ́A���������肵�����ɁA�����o�[���A�v������s���铮�@���[���Ɏ������킹����ԁi�ۑ�ɓ����҈ӎ��������Ă���j�ŁA��̓I�ɍs�����N������Ԃɂ��邱�Ƃ��Ƃ����܂��B

���Ɏ��s����P�[�X�́A������邩�͌��܂������A�N�����̂��A�����̂����������A�����o�[�����l�C���ɂȂ��Ă����Ԃł��B

�t�@�V���e�[�V�������悭�킩��Ȃ��ꍇ�́A�v���̃t�@�V���e�[�^�[���ق��Ƃ悢�ł��傤�B

�b�@

�E�g�D�͗��O��ۑ�A��@�������L�������������Ă���B

�E���f�ł��鋭�����[�_�[�i���L���m���A���͗́A������\������́A�^���������l�j������B

�E���[�_�[�̓u���X�g�ɎQ�����Ă��Ȃ��B

�E�Q���҂͑g�D�ۗ̕L�����i�l�ށA�����A���ށA���͎ҁA���j��c�����Ă���B

�o���A�C�f�B�A�̂����ǂ��Ǝv�����̂���������Ăɂ܂Ƃ߂ă��[�_�[�Ƀv���[���e�[�V�������s���B�ŏI���f�̓��[�_�[���s���B

���ٌ��������[�_�[���u���X�g�ɎQ�����Ă��Ȃ������ꍇ�́A�o�Ă����A�C�f�B�A�����[�_�[�ɂ��܂��`���Ȃ�������܂���B

�Q���҂̒��ɑg�D�ۗ̕L������c�����Ă���l�Ԃ�����A�܂��͂��炩���߃v���W�F�N�g�̗\�Z����Ԃ����肵�Ă���ꍇ�Ȃǂ͂���܂��Ċ�揑�����܂��傤�B

��Ă͂P�ł��悢�̂ł����A��������Ă��邱�Ƃłǂꂩ�P���̗p�����\���͍����Ȃ�܂��B

���������ǂ��I�Ԃ��͂ǂ�Ȏ�i�ł��\���܂���B

�ǂ����Ă��̂Ă���Ȃ��A�C�f�B�A������ꍇ�͂��̐l���ӔC�������Ċ�揑�����܂��傤�B

���������̃A�C�f�B�A���̗p�����Ƃ������Ƃ����s�̍ۂ̃��`�x�[�V�����ɑ傫���W���邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�c

�E�g�D�͗��O��ۑ�A��@�������L�������������Ă���B

�E���f�ł��鋭�����[�_�[�i���L���m���A���͗́A������\������́A�^���������l�j������B

�E���[�_�[�̓u���X�g�ɎQ�����Ă��Ȃ��B

�E�Q���҂͑g�D�ۗ̕L�����i�l�ށA�����A���ށA���͎ҁA���j��c�����Ă��Ȃ��B

�R�X�g�𐔒i�K�ɕ����A�A�C�f�B�A��U�蕪����B�e�i�K����P�ȏ�̃A�C�f�B�A���܂Ƃ߂�B���f�̓��[�_�[���s���B

�����o�[�̒��ɁA�g�D�ۗ̕L������c������l�Ԃ��N�����Ȃ��ꍇ������܂��B�܂��͊O�����B�����z���ē��ɐ�������Ă��Ȃ��ꍇ������܂��B

���̎��̓R�X�g�𐔒i�K�Ƀ����N�������A�o���A�C�f�B�A��U�蕪���܂��B

�e�i�K�i�����N�j����P�ȏ�̃A�C�f�B�A����揑�ɂ܂Ƃ߂܂��B

���[�_�[�ɑ��ăv���[�����s���A�ŏI�I�Ȕ��f�̓��[�_�[���s���܂��B

�d

�E�g�D�͗��O��ۑ�A��@�������L�������������Ă��Ȃ��B

�E�V�K�����K�v�ȉۑ�ł���B

�E�W�c�͗��O��ۑ�A���L���邱�Ƃ��ł���B

�g�D�̌������ł߂�̂��挈�B�g�D�̖ړI�m�ɂ��A�ڕW�����߂�B

�g�D�����n�ŗ��O��ۑ�A��@�������L���Ă��Ȃ��ꍇ�͑f���炵���A�C�f�B�A�ł����������߂邱�Ƃ͓���ł��傤�B

�����ł܂��͑g�D�̌������ł߂܂��傤�B

�ЂƂ̑g�D�ō\������郁���o�[�Ȃ�ΐ������Ă��������B

�e

�E�g�D�͗��O��ۑ�A��@�������L�������������Ă��Ȃ��B

�E�V�K�����K�v�ȉۑ�ł͂Ȃ��B

�o�Ă����A�C�f�B�A�����l���P�`�R�̃A�C�f�B�A��I�сA���̒�����S���Ńt�@�V���e�[�V�����̃X�L�������p�����ӌ`����ڎw���B

�}�����炦�̑g�D������ɒ��ʂ������A�܂��͗V�т�ړI�Ƃ�����邢�g�D�����������鎞�ȂǂŁA�K�������V�K���̂���A�C�f�B�A����K�v�Ƃ��Ȃ��ꍇ�͓���l����K�v�͂Ȃ��ł��傤�B

�������A����ɂ݂�Ȃ��]����悤�Ƀt�@�V���e�[�V�����̃X�L����p���āA�������邩�A�N���ǂ̂悤�ɏ��������s���邩�����߂�Ɨǂ��ł��傤�B

�f

�E�g�D�͗��O��ۑ�A��@�������L�������������Ă��Ȃ��B

�E�V�K�����K�v�ȉۑ�ł���B

�E�W�c�͗��O��ۑ�A���L���邱�Ƃ��ł���B

�u���X�g�̑O�Ɍ��ߕ������߂Ă����B�������ł�����҂����߂Ă����ł��Ȃ�ł��悢�B

�ړI���قȂ�g�D�����\�҂��I��Ęb���������s���A�u���X�g�����s����邱�Ƃ�����܂��B

�s������̂̂܂��Â����A�n��̍s���A�w�Z�̂o�s�`�̍s���Ȃǂ������ł��B

�\�ʓI�ȖړI�͌f�����Ă��āA�ꌩ�����ڕW�������Ă���悤�Ɍ����Ă��A���Ƃ��Ƃ̏����̖ړI�◝�O��w�����Ă�����A�l�̌����⎩�R��D�悷�铖���҈ӎ����Ȃ��ЂƂ��Q�����Ă����肷�邱�Ƃ�����܂��B

���̏ꍇ�͌ォ�當�傪�o�Ȃ��l�ɂ��炩���ߌ�����@�����߂Ă����܂��傤�B�ǂ�ȕ��@�ł��\���܂���B�������A���܂������Ƃɂ݂͂�Ȃŏ]���Ƃ����m�F�����Ă����܂��傤�B

������̎��M���������A�C�f�B�A���I��Ȃ�������E�E�E

�u���X�g�̂Ȃ��őf���炵���A�C�f�B�A���o���̂ɁA�g�D�̒��ŔF�߂��Ȃ������ꍇ�͎��̋@���҂̂������̂ł����A�g�D���Ď�������ɒ��ނ̂��悢�ł��傤�B

�u���X�g���ɑg�D�̖ړI�Ƃ͑S�����ƂȂ�A�C�f�B�A���o�邱�Ƃ�����܂��B

���Y���Ƃł������ׂ��A�C�f�B�A�ł��B

��������̑g�D�Ŏ��s����̂͂����߂��܂���B

�����������O�Ƃ������ꂽ���Ƃ���낤�Ƃ���̂͑g�D�����ꂪ����܂��B

�Ɨ��A�N�ƁA�n�Ƃɂ��Ă̂����k�������Ă��܂���B

- �u���X�g�͔��U�̃X�L���@���̌�̏����͕ʕ�

- �ۑ�̎�ނ�g�D�̃^�C�v�ɂ���Ď�����i�͈قȂ�

- �����Ɍ����Ĉӎ������܂錈����@���ŗ�

�u���C���X�g�[�~���O�Z�~�i�[�͋g�z�헪������

�u���C���X�g�[�~���O�Z�~�i�[�͋g�z�헪������

���C�y�ɂ��₢���킹���������B

�o�i�[�X�y�[�X

�g�z�헪������

��945-0306

�V�������H�S���H���\���s�Q�P�X�O

TEL 090-2778-9202

facebookpage http://www.facebook.com/yslaboratory